Орландо Дж.

Цифровое телерадиовещание, взгляд

изнутри

(сокращенный

вариант)

Стратегия развития мировой

индустрии вещания, в рамках которой

взаимодействуют национальные

индустрии, является одной из

ключевых проблем информационного

столетия. И здесь продуктивному

обмену мнениями между вещателями

разных стран придается особое

значение. Такой диалог

способствует выявлению общих

тенденций развития вещательных

процессов на современном этапе,

помогает определить национальные

особенности и приоритеты в этой

сфере, исключить возможные ошибки.

В этой связи тесное взаимодействие

двух крупнейших профессиональных

объединений России и США —

Национальной Ассоциации

Телерадиовещателей (НАТ) и

Национальной ассоциацией

телерадиовещателей (NAB) являет

собой не просто пример

продуктивного сотрудничества в

корпоративной среде. Уже сегодня в

этом секторе начинает

формироваться прообраз

взаимоотношений тех национальных

конгломератов, на основе которых,

как утверждают экономисты, будет

строиться мировой рынок в

недалеком будущем. Участие

старшего вице-президента

Национальной ассоциации

телерадиовещателей США Джона

Орландо в TRBE2002 и Конгрессе НАТ

«Прогресс технологий

телерадиовещания» лишнее тому

свидетельство. Его выступление на

Конгрессе НАТ затронуло две важные

темы, представляющие особый

интерес для профессионального

российского сообщества: анализ

процессов лоббирования в условиях

демократии и тенденции развития

цифрового телерадиовещания в США.

Журнал выражает благодарность НАТ

за предоставленную возможность

опубликовать доклад Джона Орландо.

Лоббирование, общественные

интересы и общественная политика NAB

На первый взгляд, тема

«лоббирование» может показаться

пугающей. Но я рад поделиться

некоторыми мыслями на этот счет и

рассказать о деятельности

лоббистов в США, о некоторой

специфической тактике,

используемой NAB. Но для начала

обратимся к историческому ракурсу

этой проблемы. Английское слово

«лоббист» вошло в обиход в начале XIX

века, и имеется несколько версий

его происхождения. По одной из них,

люди (lobby-agents) приходили с петициями

в «лобби» — холл Капитолия в штате

Нью-Йорк, чтобы вручить их

представителям законодательной

власти. По другой версии, в «лобби»

— холле отеля Вилларда в

Вашингтоне, в начале 1800-х годов

собирались представители

законодательной власти и просители

привилегий. Как бы то ни было, но к

1835 г. появился сокращенный термин

«лоббист», который стал в ходу в

Капитолии США. Правда, независимо

от происхождения слова сама по себе

практика лоббирования никакого

секрета не представляет.

Чем занимается хороший лоббист и

как действует лобби в США? Приведу

некоторое описание этой

деятельности, которая

подразделяется на внутреннюю и

внешнюю.

Внутренняя деятельность имеет в

основе своей ряд важных признаков:

обучать и информировать (проводить

совещания, вести телефонные

переговоры, составлять отчеты по

исследованиям — делается это

всегда честно и точно); оказывать

помощь в решении проблем

(предоставлять честные,

инновационные решения);

знакомиться с политической

ситуацией, касающейся, к примеру,

члена Конгресса или сенатора

(определять проблемы при

переизбрании, сравнивать ситуацию

в сельской местности и городах,

изучать электораты); устанавливать

взаимные контакты (знакомиться с

коллективами и их членами на

социальной базе, не связывать цель

посещения только с бизнесом). При

этом отношение к каждому человеку,

с которым приходится общаться,

должно быть таким, на которое может

рассчитывать со стороны окружающих

любой уважающий себя человек.

Поэтому нужно быть готовым к

несогласию с Вашим мнением, помнить

о том, что не бывает постоянных

врагов, и о том, что не бывает и

постоянных друзей. А потому не надо

воспринимать друзей, как само собой

разумеющееся.

У внешней деятельности другие

аспекты. Она ориентирована на

рядовых избирателей. Те, на кого

оказывается прямое воздействие,

должны иметь возможность для

непосредственного общения. При

этом есть оплаченная реклама (в

средствах вещания и массовой

информации, оказывающая влияние на

общественное мнение, а также

реклама, направленная на тех, кто

принимает решения). Еще есть

организованная коммуникация

(сообщения по электронной почте,

почтовые открытки, письма).

Участвуют в лоббировании газеты и

электронные СМИ (это публикация

различных историй, высказывание

мнений). Нередки также митинги и

демонстрации, то есть организуются

мероприятия для освещения

конкретной проблемы.

Американское вещание является,

пожалуй, самой мощной системой

внешнего управления общественным

мнением. Поэтому применение данной

тактики чрезвычайно важно для

достижения успеха. Но по

американскому законодательству,

владельцы лицензий на ТВ и

радиоканалы должны действовать «в

интересах общества и с учетом его

потребностей». Этот документ

известен как Public Interest Obligation

(«Обязательства по удовлетворению

общественных интересов»), он

появился еще в 1920-е годы, когда

Конгресс США утвердил «Акт о

развитии связи», немало

способствовавший развитию этой

отрасли. «Обязательства»

предоставляют государственному

аппарату управления и

законодательства уникальную

власть над сферой вещания. В

Америке немногие секторы бизнеса

должны получать правительственные

лицензии и разрешения для своей

деятельности. Среди тех, кому

требуется правительственное

лицензирование, только

телевизионные и радиовещательные

компании должны обещать

действовать в интересах общества и

при этом стремиться получать

прибыль и создавать

работоспособные бизнес-планы.

Чтобы просто заниматься бизнесом

(вещанием, радио, телевидением)

станции должны получить от

правительства официальное

разрешение!

Таким образом, можно представить,

какая возникает напряженность

между вещательными компаниями и

правительством. Правительство

постоянно ищет возможности для

расширения «Обязательств по

удовлетворению общественных

интересов», чтобы оправдать

появление все новых постановлений.

В последнее время, к примеру, члены

Конгресса США неоднократно

заявляли, что вещательные станции

недостаточно освещают вопросы

политики. Поэтому некоторые из них

предлагают ввести новые законы,

которые четко регламентировали бы

освещение вещателями кампании по

выборам, а также объем времени,

отводящийся для этого. Кстати,

именно такие проблемы и заставили

американскую отрасль вещания

проводить активную деятельность по

лоббированию.

Наилучший путь для вещательных

компаний, чтобы противодействовать

атакам со стороны представителей

законодательной и государственной

власти — это постоянно

демонстрировать политикам, как

отрасль отвечает требованиям

стандарта соблюдения общественных

интересов. В 1966 г. председатель

Федеральной комиссии связи (FCC)

поднял вопрос о самой цели и

существовании американского

вещания. Обращаясь к

общественности, он спросил: «Как же

можно оценить общественные услуги

вещателей?» Задавая этот вопрос,

глава ведомства, которому поручен

надзор за вещанием, хотел пробудить

интерес к проблеме, но вызвал некое

потрясение, всколыхнувшее самые

основы национальной отрасли

вещания.

Реагируя на поставленную проблему,

NAB предприняла беспрецедентные

усилия, чтобы найти прямой ответ. Мы

постарались собрать обширные

сведения в рамках всей отрасли и

попытались определить

материальную ценность

общественных услуг вещательных

компаний. Были разосланы опросные

листы в каждую коммерческую радио-

и ТВ-станцию по всей стране.

Были подсчитаны все обнародованные

бесплатные общественные

объявления, которые сделали

вещатели, учтены миллионы долларов,

затраченные станциями на

благотворительную деятельность. Мы

также суммировали те миллионы,

которые удалось сэкономить во

время различных катастроф при

помощи телевидения и радио. В

течение первого года реализации

этой программы мы выяснили, что

местные радио- и ТВ-станции

ежегодно предоставляли услуги

региональным сообществам в объеме

6,8 млрд долл. (!) Продолжая свои

исследования, мы выяснили, что в 2001

г. вещательные компании

предоставили общественные услуги в

объеме 9,9 млрд долл. Такая

финансовая оценка оказалась важной

для процесса лоббирования. Проводя

эти исследования, мы следили за тем,

чтобы члены Конгресса,

руководители Федеральной комиссии

связи и весь персонал были

информированы об этих результатах.

Вопрос «Сколько стоят общественные

услуги вещателей?» не должен был

остаться без ответа. Сейчас у нас

есть конкретные цифры, которые

убедительно демонстрируют

уникальную ценность системы радио-

и ТВ-вещания с бесплатным доступом.

Должен констатировать, что

профессиональные лоббисты в

Вашингтоне не наделены властью, а

вот местные вещатели ее имеют. При

этом в NAB не работают люди,

избирающие представителей в

Конгресс США, а у местных радио- и

ТВ-станций такие избиратели есть.

Как-то известный американский

политик Тип О’Нейлл сказал: «Вся

политика делается на местах».

Поэтому, чтобы быть продуктивно

работающей организацией, NAB

затрачивает немало усилий на

обучение менеджеров местных теле- и

радиостанций, информируя их о том,

как они должны представлять

вещательную деятельность, чтобы

сформировать правильное мнение у

сенаторов.

Вывод очевиден: практика

лоббирования является составной

частью демократического общества.

Появилась демократия, появились и

лоббисты. Чтобы принимать

правильные решения, представители

законодательной и исполнительной

власти должны изучать мнение

различных сторон. Лоббисты

предоставляют политикам жизненно

важную информацию, которая

необходима для составления новых

законов и постановлений. Они

обеспечивают весь спектр мнений

основных групп населения, на

которых отражается

законодательная деятельность.

| Телерадиовещание

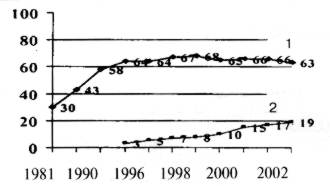

в США: сегодня и завтра Есть несколько основных направлений, на которых мне хотелось бы остановиться в своем докладе. Речь пойдет о современном положении и некоторых общих тенденциях, присущих сегодня радио- и телевизионному вещанию, о переходе телевизионной индустрии США на цифровое вещание, о текущем положении дел в цифровом телевидении и о проблемах, с которыми приходится сталкиваться вещательным станциям в этот переломный момент. Заключительная часть моего выступления будет посвящена внедрению цифрового радиовещания в США в связи с появлением нового вида конкуренции, возникшей со стороны Интернета и спутникового радиовещания. Рассмотрим прежде всего американскую систему эфирного вещания. В стране работает около 1300 телевизионных коммерческих станций и почти 400 некоммерческих или общественных станций. Эти ТВ-станции делятся на 210 рыночных зон — от самой большой, охватывающей город Нью-Йорк (7,5 млн домов (household — дом или хозяйство, относящееся к одной семье)) до самой маленькой — Глен Дайв Монтана (4900 домов). В сфере радиовещания насчитывается 4700 коммерческих станций, работающих в АМ-диапазоне, более 6000 коммерческих ЧМ-станций и 3300 некоммерческих, учебных станций. При этом страна разделена на 283 рынка радиовещания. Все эти станции имеют лицензии, выданные Федеральной комиссией связи (FCC), которые обязывают их учитывать «интересы и потребности» общества. В настоящее время в американской телевизионной индустрии наблюдается ряд тенденций. Они связаны с тем, что за последние двадцать лет в рамках американского телевидения появилось кабельное, а позднее и спутниковое телевизионное вещание, что привело к серьезным изменениям на рынке. Многие американцы стали подключать свои телевизоры к стенной розетке кабельного ТВ, отказываясь от устанавливаемой на крыше антенны. И американские вещатели были вынуждены серьезно скорректировать модель бизнеса в этом секторе, поскольку, согласно оценкам, около 65% американцев пользуется сегодня кабельным телевидением и только 19% — спутниковым. Появление кабельного и спутникового телевидения предоставило телезрителям альтернативные возможности, что привело к возникновению конкуренции. Сегодня в большинстве домов можно принимать свыше 60 каналов, а в некоторых домах транслируется более 100 каналов. Но, несмотря на все большее распространение кабельного ТВ, американцы продолжают пользоваться эфирным вещанием. Почти 30% ТВ-приемников в США используется для эфирного приема. Многие из них не являются основными, то есть установлены, к примеру, в спальнях, на кухнях и т.д. Как можно из этого понять, система эфирного вещания продолжает оставаться для миллионов американцев жизненно важной и необходимой. С появлением персональных цифровых видеорекордеров возникла еще одна проблема для формирования модели бизнеса вещания. Такие устройства, как TiVO, автоматически записывают любимые программы, которые потребители могут просмотреть позднее. Что более важно, эти устройства позволяют полностью исключить рекламные вставки. С ростом популярности этих устройств телевизионной вещательной индустрии придется вновь пересматривать модель бизнеса. |

Рост

объема спутникового и

кабельного вещания:

Рост числа

принимаемых каналов (1997–2002).

Проникновение в

дома онлайновых технологий (с

1996 г. по настоящее время):

Тенденции

просмотра телевизионных

программ: |

Персональные цифровые

видеорекордеры — сравнительно

новое явление, они появились лишь в

2000 г. В 2001 г. устройствами

пользовалось всего 4% потребителей,

предполагается, что в 2003 г. ими

будут пользоваться 11%, а в 2005 г. —

уже 29%. Как можно видеть, среди

владельцев процент тех, кто смотрит

программы в реальном времени, то

есть программы регулярного

вещания, включая рекламу, заметно

меняется. Американские вещатели

постоянно следят за тенденцией

развития этой технологии.

Известно, что 30-секундная реклама,

показываемая сегодня по

национальным сетям в таких

популярных сериалах, как «Скорая

помощь», «Друзья» и «Оставшийся в

живых», может приносить доходы до

полумиллиона долларов. И очевидно

то, что телевидение продолжает

«притягивать» к себе наибольшее

число людей и оставаться одним из

наиболее эффективных путей для

передачи важных сообщений, если не

сказать лучшим. Вот почему

рекламодатели готовы за это

платить.

Материал подготовила С.Л. Уразова

Полный текст - в № 3 журнала "ТКТ" за 2003 год