Попов Ю.А.

Самообновляющиеся тонкопленочные

среды и модульные накопительные

системы

(сокращенный

вариант)

Обзор посвящен

перспективам развития средств

накопления и долговременного

хранения информации с экологически

приемлемым использованием

ресурсов.

В первой части рассматриваются

вопросы экологии и перспективные

системы хранения информации, а

также возможности, предлагаемые

нанотехнологией. Во второй части

обсуждается технология тонких

пленок и затронут вопрос о

накопительных средах, которые не

подвержены старению — сами собой

обновляются и восстанавливаются.

Возрастает неприятие

диктата промышленного века,

заключающегося в линейном движении

материалов: добыча ресурсов,

производство, продажа, потребление,

уничтожение. Это учитывается при

создании будущих сред для записи и

хранения информации, которые

должны быть рассчитаны на

достаточно длительное, а не на

ограниченное во времени

использование, обеспечиваемое

современными средами. В

лабораториях ученые уже могут так

располагать молекулы в

накопителях, что эти накопители

становятся пригодными для

долговременного хранения

информации, и современные

недолговечные носители информации

вскоре могут быть забыты.

Цифровые системы накопления,

основанные на ДНК, теоретически

способны функционировать.

Вариантом такой системы могла бы

быть биологическая «магнитная»

лента, содержащая молекулы с

двойной спиралью, на которой можно

кодировать данные не бинарным

кодом в виде 0 и 1, а четырьмя

нуклеиновыми кислотами A, T, С и G.

Практическим примером управления

расположением молекул в среде

могут служить также гибкие

пластмассовые дисплеи, которые

скоро будут создаваться на базе

нанотранзисторов молекулярного

уровня (так называемые нанотрубки)

из углерода (рис. 1).

Рис.1. Ученые

лаборатории Bell-Labs Хендрик Шоу и

Женан Бао.

Они создают органические

транзисторы из углерода или

кремния, которые состоят

только из одной молекулы

Современная молекулярная нанотехника позволяет вводить в носители записи молекулы, способные поддерживать компоненты записывающих слоев и таким способом преодолевать последствия деструкции.

Эффективные системы

хранения

Технологический бум инспирировал

спрос, который принес с собой

невероятно неэффективные затраты

энергии, ресурсов и незаменимых

материалов. Нельзя рассматривать

природу как магазин

самообслуживания для

человеческого «прогресса» и

верить, что успех состоит во

владении товарами. Незаменимые

ресурсы не должны растрачиваться

на недолговечные цели.

Ведущие ученые и граждане,

беспокоящиеся об окружающей среде,

едины в том, что воздействие

человека на климат и жизненное

пространство должно уменьшаться.

Идея корректной модели эволюции

исходит из того, что живые системы

стремятся к самоорганизации

естественным путем и «создают

порядок в хаосе». Новая информация

(открытые системы) является

движущей силой, которая

перестраивает системы.

С другой стороны, нововведения

должны быть привлекательны для

инвесторов, финансирующих такие

инициативы. Модель «нового видения

продолжительного и непрерывного

прогресса и успеха» следует

примеру природы. Автор «Life Sciences»

Жанин Беньюс называет

нововведения, осуществляемые по

образцу природы, «биомимикрией».

Насколько мы

расточительны в настоящее время?

Как должны были бы выглядеть

промышленные системы в согласии с

законами природы? Прежде всего, они

представляли бы собой кругооборот

материалов вместо линейных

последовательностей, при

значительном сокращении отходов

производства. Это достижимо, если

придерживаться трех стратегий:

эффективного использования

ресурсов, получения более чистых

продуктов, а также переработки,

повторного применения и утилизации

используемых материалов.

Эффективность использования

ресурсов уменьшает отходы в

результате применения

экологически эффективной

технологии и разработки способов

производства, при которых отходы

процесса обработки служат основным

сырьем для других процессов.

Промышленность, бесконечно внедряя

новые продукты, вызывает цепную

реакцию, которая приводит к тому,

что продукты, созданные ранее,

устаревают. Это относится и к

современным регистрирующим средам.

Но есть многочисленные возможности

увеличить экологическую

эффективность. Срок службы

носителя информации заканчивается,

когда качество передаваемого им

выходного сигнала больше не

отвечает требованиям потребителя.

Качество выходного сигнала

зависит, следовательно, от

способности носителя информации (и

средств, необходимых для ее

обнаружения и декодирования)

оставаться исправным и не

утрачивать своих физических,

химических, магнитных и/или

оптических свойств, а также

способности к воспроизведению

данных.

В проведенном под патронажем European

Broadcasting Union (EBU/UER) (Европейского Союза

Вещательных Корпораций)

многолетнем исследовании «Будущие

телевизионные архивы», в котором

принимали участие специалисты из 50

государств-членов этого Союза,

очень обстоятельно

рассматривались два основных

вопроса — как управлять потоком

информации при записи на ленту,

когда он превышает имеющиеся у

архивистов возможности управления,

и как «оправдать связанные с этим

инвестиции в производство». В

результате пришли к выводу, что

аудиовизуальное содержание может

быть сохранено только при условии

постоянной и по возможности

лишенной потерь перезаписи. При

этом перевод архивного содержания

на новые носители должен

осуществляться прозрачным

способом и автоматизированно

(предусматривается возможность

работы с новыми стандартами

записи). Из этого следует, что

предшествующие носители должны

снова и снова подвергаться

контролю. Вопрос, можно ли будет

своевременно избежать ухудшения

сигнала, несмотря на цифровую

технику, остается спорным.

Чтобы избежать будущих проблем со

старыми записями, архивисты должны

подготовить архивы к

автоматическому переносу

содержания, чтобы сэкономить

производственные расходы. Все

переносы должны проводиться

роботами (то есть, автоматически,

без вмешательства человека и без

персонального контроля качества,

без или с незначительной потерей

содержания) и при планировании

непрерывного переноса информации с

более старых носителей.

Эти усилия оправданы, если исходить

из того, что деградация носителей

информации и устаревание систем

записи неизбежны, а те, кто

управляет «записями наследия»,

располагают необходимыми

средствами, чтобы постоянно

«освежать собрание»

соответственно новым техническим

стандартам. Однако, это так же

невероятно, как и ожидание, что с

каждой старой книги будет делаться

копия только для замены

изношенного экземпляра.

Вынужденная миграция содержания

архива в новую и пока еще

«негостеприимную местность»

оправдана только при большой

емкости архива, а также при более

высокой скорости и постоянном

совершенствовании миграции.

Производственные

модели, дружественные к ресурсам

Если бы производители следовали

дружественной к ресурсам деловой

модели и поставляли службы

хранения вместо аппаратуры и лент,

то следствием этого стало бы

фундаментальное изменение

приоритетов и стратегии.

Создавались бы модульные и

дооснащаемые аппараты, и клиенты

могли бы после «срока службы» снова

«возвращать» продукцию.

Производители ставили бы клиентов

на долгосрочное обслуживание и

гарантировали бы, что они

предоставят продукцию поставщикам

необходимых служб по наиболее

благоприятной цене. Согласно Senge и

Carstedt, это был бы переход от

«стоимости, помещенной в вещи» к

«стоимости, помещенной в решение,

предоставляемое вещами».

Обратная

совместимость

Уже есть признаки того, что

вышеприведенный просвещенный

образ мыслей будет влиять на

разработку продуктов и систем

записи для радио и телевидения.

Недавно введенная фирмой Sony

система MPEG-IMX допускает

воспроизведение более ранних

записей, выполненных по стандарту

Betacam — магнитных лент типа Betacam, Betacam

SP, Betacam SX и Digital-Betacam. Эта обратная

совместимость, а также возможность

обмена между разными поколениями

систем записи, существует также и у

аппаратов DVCPRO фирмы Panasonic, которые

взаимозаменимы в пределах от

видеоформатов для NTSC/PAL вплоть до

высокоразрешающих систем. При этом

новое устройство предназначается

также для воспроизведения записей,

произведенных в предшествующем

формате.

Для производителей записывающих

сред это станет мощным стимулом

«создавать самообновляющиеся

регистрирующие среды».

Изготовители аппаратуры будут

предлагать модульную и

обратносовместимую аппаратуру,

которая легко разбирается на части

и может переоборудоваться,

переделываться и снова

реализовываться, смотря по тому,

что экономически более согласуется

с естественным циклом жизни и

оказывает наименьшее воздействие

на существующие архивы.

Исходя из этой концепции, ниже

рассматривается поиск систем с

самообновляющимися разумными

регистрирующими средами.

Век нанотехнологии

Один нанометр составляет

миллиардную часть метра (10–9 м) и

соответствует примерно

десятикратной величине отдельного

атома или одной стотысячной от

толщины человеческого волоса.

Наношкала

Основными строительными

элементами наномеханики являются

молекулы, имеющиеся в каждом

физическом объекте. Свойства и

поведение материала в настоящее

время могут быть надежно

установлены посредством

определения структуры веществ при

порядке ее размеров от 10–9 до 10–7 м.

Эти размеры соответствуют так

называемой наношкале. На

характеристики вещества в пределах

наношкалы влияют волновые свойства

электронов. Следовательно,

благодаря модификации материи в

этом порядке размеров можно

изменять фундаментальные свойства

материалов (например, температуру

плавления, намагниченность и

емкость зарядов) без изменения

химического состава вещества.

Систематическое структурирование

материи в пределах наношкалы

является важнейшим признаком

биосистем. На этой основе

нанотехнология открывает

возможность вводить в ячейки

искусственные компоненты и

создавать новые материалы,

самоорганизующиеся по образцу

природы.

Возможные

применения

Величина единиц вещества — по

сравнению с величиной молекул —

оказывает относительно большое

влияние на поверхностное натяжение

и на местные электромагнитные

эффекты, поэтому материалы,

структурированные в наношкале,

более твердые и менее хрупкие.

Нанокомпоненты с очень большой

площадью поверхности хороши для

применения в композитных

материалах, реакционных системах,

как транспортные системы для

лекарственных препаратов и

накопители энергии.

Наномеханика

Нанотехнология стала возможной по

большой части благодаря высокой

разрешающей способности

растрового ближнеполевого и

растрового туннельного

микроскопов. Об этих технологиях

говорится, что они наградили ученых

«пальцами» для манипуляции атомами

и «глазами» для наблюдения за

результатами.

Применение в

качестве накопителей информации

Последние наблюдения, проведенные

с помощью низкоэнергетического

электронного микроскопа (LEEМ),

показали, как атомные или

молекулярные системы нанометровых

размеров из свинца, нанесенные на

медную подложку, образовывали

различные структуры и изменялись в

зависимости от температуры и

количества нанесенного материала.

Кроме того, новые работы показали,

что можно получать абсолютно

безупречные пленки простым

повышением величины pH-монослоя.

Повышение pH приводит к более

высокой концентрации молекул, так

что свобода их передвижения в

процессе переноса на подложку

ограничивается.

Молекулярные

накопители информации на

органических пленках

К вышеуказанным наблюдениям можно

приобщить информацию о

молекулярных накопителях с

ультравысокой плотностью

накопления данных (Ultrahigh Density Storage —

UHDS) для аудиовизуального

содержания. Open Lab of Beijing Vacuum Physics,

Condensed Physics Center (Открытая Пекинская

лаборатория, Центр физики

конденсатов) сообщила недавно о

записи и стирании «Данных с

ультравысокой плотностью» на

органической пленке из

3-нитробензальмалонитрила (NBMN) и

1,4-фенилендиамина (PDA), а также на

органических пленках из

3-фенил-1-уреидонитрила (PUN) (рис. 2).

Рис. 2. Метки, записанные в наношкале размером 0,8 нм

В сообщении сказано: «Быстрое развитие информационного обмена заставляет прибегать к высоким плотностям накопления и искать более компактные носители для ультраплотной записи данных. Достижение нанометровых размеров у ячеек данных ставит жесткие требования к материалам и технологиям. Отсюда следует, что разработки в области информационных технологий концентрируются на тонких нанометровых пленках и на относительно новых способах накопления, на которых будут основаны будущие накопители с ультравысокой плотностью записи данных. При этом будут использоваться преимущественно органические материалы, благодаря их низкой стоимости, несложному синтезу, управляемому качеству и хорошему пленкообразованию».

Металлургия

тонкослойных пленок

Сегодня мы переживаем

возникновение и развитие новой

науки — нанотехнологии, которая

приведет к большим переменам в

накоплении и представлении

изображений, в передаче звука и

создаст огромный потенциал для

новых изобретений. Тонкие пленки

уже применяются для дихроичных

зеркал в кинокопировальных

аппаратах, микрозеркал в

видеопроекторах как

противоотражательные покрытия для

объективов, прозрачные проводящие

покрытия для плоских экранов, а

также как антифрикционные покрытия

для подшипников. Тонкие пленки

применяются в элементах Холла, а

также в магнитных датчиках,

преобразующих магнитные сигналы в

электрические. Они играют важную

роль в управлении прецизионными

двигателями, используемыми в

дисководах для CD-ROM и гибких дисков.

Тонкопленочные

покрытия и полимеры

Тонкие полимерные пленки

используются при упаковке

продуктов для защиты от кислорода и

влаги для продления срока их

хранения. Кроме того, они более или

менее защищают сторону этикетки

оптических дисков и частицы

металлических порошков в магнитных

лентах.

Тонкопленочные покрытия обладают

также исключительными свойствами,

используемыми при поляризации,

отражении, пропускании и

поглощении света. Они применяются в

качестве регистрирующих,

отражающих и буферных слоев дисков

CD, DVD и магнитооптических носителей

данных; используются в жестких

магнитных дисках, а также в

оптических и магнитных ленточных и

дисковых накопителях.

В отличие от сложных природных

макромолекул многочисленные

синтетические макромолекулы или

полимеры имеют более простую

структуру, так как составлены из

идентичных постоянно

повторяющихся структурных единиц.

У полимеров только две

действительно важных

характеристики: химическая

структура и распределение молекул

по объему. От этих характеристик

зависят все свойства полимера, так

как они непосредственно влияют на

когезионные силы, плотность

упаковки (и, следовательно,

потенциальную кристаллизуемость),

а также на подвижность молекул (при

фазовых переходах). Косвенно они

определяют морфологию и явления

релаксации, если говорить об общем

поведении полимера.

Применения

тонкопленочной нанотехнологии

Производители наноэлектронных

переключающих схем тратят

значительные средства на

исследования электронных

конструктивных элементов атомных

размеров. Так, уже изготовлены

транзисторы на углеродных

нанотрубках, так называемые «Top-Gate

Kohlenstoff-Nanotube-Feldeffekt-Transistoren». 28 августа

2001 г. исследователи фирмы IBM

объявили, что создана первая

логическая переключающая схема в

одной единственной углеродной

нанотрубке. Создание таких схем

закладывает фундамент новейшей

нанотехнологии, которой

потребуется еще 10–15 лет для замены

технологии полупроводников,

основанной на кремнии. Если все

пойдет по плану, то исследователи

смогут построить элементы

переключения размером 5 нм, то есть

будут в сотни раз меньше

современных кремниевых

переключателей. Преимущество

такого «уплотнения» электронных

конструктивных элементов состоит в

более низком потреблении

электроэнергии и меньшей

теплоотдаче.

Нанокластеры

О примере исследований накопления

битов информации в отдельных

атомах сообщает Georgia Institute of Technology

(Технологический Институт

Джорджии). Химик Роберт Диксон и его

коллеги показали, что биты можно

накапливать в нанокластерах,

содержащих от двух до шести атомов

серебра. Эти нанокластеры

фиксируют «пойманную»

флуоресценцию, которая

освобождается только при

фотоактивировании синим светом.

Информация может считываться без

потерь, когда частицы облучаются

зеленым светом, и излучают красный

свет. Серебряные нанокластеры

получают посредством модификации

фотографической эмульсии:

микрозерна галогенида серебра

поглощают энергию света, которая

превращает их в серебро.

Мерцающая

серебряная пленка

Американский университет Georgia Tech

сообщил о следующих экспериментах.

Тонкая серебряная пленка толщиной

менее 20 нм в полной темноте

наносится на стеклянный диск. Такие

пленки разбиваются на островки,

которые при контакте с воздухом

быстро окисляются до оксида

серебра. При этом возникают частицы

диаметром от 10 до 30 нм. Если эти

частицы продолжительно облучать

синим светом с длиной волны между 450

и 480 нм, то они начинают время от

времени флуоресцировать; исходящее

излучение мерцает и, по-видимому, в

произвольном порядке чередуется

между красным, зеленым и желтым

светом. Диксон поясняет: «Это

четкое указание на то, что мы имеем

дело с нанокластерами. При

получении энергии молекулы оксида

серебра делятся на нанокластеры,

состоящие из немногих атомов, и

точно так, как молекула, совместно

флуоресцирующие».

Чтобы доказать, что информация

сохранена без потерь и может

считываться, исследователи

расположили частицы в форме буквы L.

Это расположение было

распознаваемо при облучении

зеленым светом и его можно было

обнаружить также еще через два дня

после того, как исследователи

закончили эксперимент.

Кластеры из

кремниевых клеток

Возможно, нанокластеры могут стать

основой для очень компактных

систем накопления энергии. Но до

этого еще долгий путь. Прежде всего

надо доказать, что частицы

действительно расположены очень

компактно и что данные могут быть

считаны и записаны с необходимой

для компьютера экстремально

высокой скоростью.

Вещательная/IT-индустрия

(IT-информационные технологии)

является одним из первоочередных

потребителей нанотехники, так как

оперирует с огромными объемами

информации, которую необходимо

эффективно и с малыми затратами

накапливать и хранить так долго,

как это нужно, при экономном

расходовании важных и

дорогостоящих ресурсов. Уже

сегодня для этого имеются

высокоэффективные устройства

накопления и считывания

информации.

Голографические

накопители

Голографические накопители

обладают более высокими

характеристиками накопления, чем

системы, свойства которых

ограничены суперпарамагнитными

или дифракционными явлениями, и

обеспечивают скорости передачи

данных порядка нескольких

миллиардов бит/с. Это возможно,

поскольку голографические

накопители накапливают и считывают

информацию большей частью

параллельно, а не последовательно,

как обычные системы. Кроме того, в

них может использоваться весь

объем записывающей среды, а не

только ее поверхность. В

лабораториях Bell Labs фирмы Lucent Technologies

(рис. 3–5), недавно разработали новые

фотополимеры, обеспечивающие более

высокую чувствительность и лучший

динамический диапазон, чем ниобат

лития. Они могут применяться в

качестве быстро реагирующих,

высокочувствительных, стабильных

по размерам и стойких к

воздействиям окружающей среды

носителей записи, применяемых в

виде оптических полимерных пленок

миллиметровой толщины. Техника

голографической записи в настоящее

время быстро развивается (рис. 6 и 7).

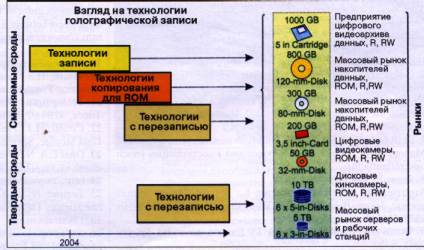

Рис. 3.

Голографический накопитель

(зеленый цвет) имеет длительный

срок службы,

очень надежную структуру и более

высокую емкость,

чем магнитные носители, что

желательно для будущего хранения

ТВЧ-данных

Рис. 4.

Самообновляющиеся среды, не

требующие неизбежной

миграции данных, могут дать

дополнительные преимущества

по сравнению со вторым поколением

дисков для синего

лазера DVD-B и голографическими

накопителями (зеленый цвет)

Рис. 5.

Голографические регистрирующие

среды обеспечивают достаточную

емкость

для нескомпрессированного

хранения данных, а также очень

надежное

использование. Если бы они были

самообновляющимися, то это внесло

бы

существенный вклад в экономику и

экологию

Рис. 6.

Голографическая запись.

Отдельный лазерный луч

расщепляется на два луча:

Рис. 7. Считывание

голографической записи.

Опорный луч отражается от

регистрирующей среды |

Магнитные

накопители Свидетельством большого внимания, уделяемого исследователями физическим аспектам записи информации, является сообщение Нила Бертрама из Научно-исследовательского центра магнитных накопителей (CMRR) Калифорнийского университета в Сан Диего. Исследовательской группе удалось достичь 30-кратного повышения плотности записи на магнитных носителях. В частности, в результате исследования магниторезистивных считывающих головок скорость передачи данных повышена за счет увеличения крутизны считываемых импульсов. Исследователи считают, что скорость компьютеров ограничивается скоростью передачи данных при их записи и считывании. «Пять лет назад прогресс в технике магнитной записи был обусловлен возрастающим распространением тонкопленочных носителей, которые позволяли значительно повысить плотность записи, — сообщил Нил Бертрам. — В наступающем десятилетии прогресс в скорости передачи данных будет достигаться применением новых считывающих головок, основанных не на электромагнитной индукции, а на магниторезистивном (MР) эффекте. Вместо непосредственного считывания магнитного потока (посредством индукции), MР-головки обнаруживают изменения электрического сопротивления МР-элемента, вызванные изменениями магнитного потока носителя. В процессах записи-воспроизведения бита в материале головок и в регистрирующей среде происходит переориентация спинов электронов. При этом запись и детектирование битов, записанных на носителе (включая тонкопленочные среды), происходят с большей затратой времени на поворот спина, чем это требуется для спина отдельно взятого атома. |

Полный текст - в № 3 журнала "ТКТ" за 2003 г.