(сокращенный вариант)

ОСНАЩЕНИЕ АРХИВОВ, СТУДИЙ И ТЕЛЕРАДИОЦЕНТРОВ

Мобильное

телевидение от Intel. Эта тема

прозвучала в докладах, которые

произнесли в Москве Шон Мэлоуни,

исполнительный вице-президент и

генеральный менеджер

подразделения Intel Communications Group, а

также Фрэнк Спиндлер,

вице-президент корпорации Intel и

директор подразделения Corporate Technology

Group. Тема эта была особенно

интересна потому, что буквально

накануне названных докладов весь

мир на своих телеэкранах наблюдал

прямые телевизионные трансляции с

театра военных действий в Ираке,

осуществлявшиеся при помощи

оборудования мобильной

видеотелефонии. Что ж: «ТКТ» еще

несколько лет назад неоднократно

описывал подобные технологии,

предлагая использовать их для

видеотрансляции

последовательности кадров с места

события. Однако, это оказалось

недоступно пониманию тогдашних

телевизионных начальников и

российские тележурналисты до сих

пор вынуждены ограничиваться

словесным описанием только что

случившегося происшествия,

сопровождаемым первой попавшейся

фотографией, имеющей к делу хотя бы

косвенное отношение. Теперь же

корпорация Intel говорит о еще более

современных технологиях,

основанных на еще более

совершенных подходах.

Мобильное

телевидение от Intel. Эта тема

прозвучала в докладах, которые

произнесли в Москве Шон Мэлоуни,

исполнительный вице-президент и

генеральный менеджер

подразделения Intel Communications Group, а

также Фрэнк Спиндлер,

вице-президент корпорации Intel и

директор подразделения Corporate Technology

Group. Тема эта была особенно

интересна потому, что буквально

накануне названных докладов весь

мир на своих телеэкранах наблюдал

прямые телевизионные трансляции с

театра военных действий в Ираке,

осуществлявшиеся при помощи

оборудования мобильной

видеотелефонии. Что ж: «ТКТ» еще

несколько лет назад неоднократно

описывал подобные технологии,

предлагая использовать их для

видеотрансляции

последовательности кадров с места

события. Однако, это оказалось

недоступно пониманию тогдашних

телевизионных начальников и

российские тележурналисты до сих

пор вынуждены ограничиваться

словесным описанием только что

случившегося происшествия,

сопровождаемым первой попавшейся

фотографией, имеющей к делу хотя бы

косвенное отношение. Теперь же

корпорация Intel говорит о еще более

современных технологиях,

основанных на еще более

совершенных подходах.

Исследования Intel в области передачи

характеристик и адаптации

(Characterization and Provisioning) нацелены на

создание технологии, позволяющей

обеспечить динамическую настройку

мобильных приложений для работы с

различными устройствами с учетом

пользовательских предпочтений и

динамических характеристик сети.

Высококачественный контент должен

предоставляться вне зависимости от

типа применяемых устройств или

сетей, для чего развиваются такие

направления, как

ультраширокополосная передача

данных (UWB), низкое

энергопотребление и высокая

пропускная способность (до 500

Мбит/с). При этом устройства Universal Plug

and Play обеспечат быстрое и простое

объединение в рамках одной сети

маршрутизаторов, видеоплееров,

телевизоров, а также других

устройств, работающих под

управлением Windows CE. Межсетевой

роуминг между всеми типами сетей

становится интеллектуальным, а

пользовательское устройство

становится «доверенным агентом»,

идентифицирующим пользователя. В

числе практических шагов можно

назвать то, что UWB-устройства были

не так давно одобрены Федеральной

комиссией по связи (FCC) США, и теперь

ведётся работа в Японии, Европе и

Китае с целью достижения таких же

результатов, как в FCC.

Новая концепция предполагает, что

качество мобильного видео

находится в непосредственной

зависимости от процедуры

определения местоположения

мобильного видеоустройства (равно

как и других мобильных устройств). В

корпорации Intel платформы, способные

получать и использовать информацию

о местоположении, называют

«вычислительными системами для

обработки информации о

местоположении» (LAC — Location-Aware

Computing).

Сегодня существует (и это является

определённой проблемой) множество

технологий определения

местоположения, и среди механизмов

позиционирования находится, в том

числе, и способ, основанный на

сигналах цифрового телевидения.

Объединить технологии определения

местоположения призвана среда

Universal Location Framework, разработкой

которой занимается подразделение

Intel Research в Сиэтле.

Случаи применения

видеопроекторов (продолжение).

После обсчета выборки из 246

проекторов фирмы-производители,

преодолевшие 5% барьер,

распределились следующим образом:

Sanyo — 13,42%;

Sony — 11,38%;

InFocus и Plus — по 7,72%;

Mitsubishi — 7,32%;

Sharp — 6,91%.

А теперь пришел момент открыть

главную экономическую тайну (как

выразился бы в подобной ситуации

фантазёр Караулов из телевизионной

страшилки «Момент истины», «в этом

месте я прошу режиссёра убрать

музыку»). Так вот: какой бы высокой,

на взгляд экспонента, ни была

стоимость аренды выставочного

стенда, самая важная услуга

экспоненту достаётся бесплатно —

совсем как в рассказе Роберта Шекли

«Кое-что задаром». А именно,

экспонент не платит за то, за что в

нашей стране, да и во всём мире

исторически принято платить путём

покупки специальной лицензии: за

право публичной видеопрогпаганды

своих идей. То есть, экспонент, не

воспользовавшийся бесплатным (!)

правом применить на своём стенде

свой видеопроектор, имеет

упущенную выгоду, пропорциональную

среднемировой стоимости лицензии

на эфирно-кабельное ТВ-вещание,

либо на коммерческий

киновидеопрокат. Соответственно,

экспонент, применивший

видеопроектор (стоимость которого

в данном случае — отдельный

вопрос), и, значит,

воспользовавшийся бесплатным (!)

правом на видеопоказ, фактически,

за счет этого, имеет свой стенд

почти задаром.

Дать каждому человеку техническую

возможность транслировать на

широкую публику собственную

видеопродукцию — решению этой

задачи сегодня подчинены усилия

всех ведущих компьютерных

корпораций, о чем свидетельствуют

успехи в области трансляции видео

через Интернет. Но мало найти

техническое решение — надо ещё

заставить широкую публику смотреть

доморощенное видео, а для этого

лучшее средство как раз не

Интернет, а выставки, посещаемые

миллионами людей. Причем люди это

современные, воспитанные на

экранном наркотике, особенно

молодёжь, и они плохо воспринимают

информационные материалы,

напечатанные на бумаге. По той же

причине заработки журналиста в

телевизионной индустрии в 5–10 раз

выше, чем в индустрии печатной

продукции — поскольку там и

прибыли многократно выше за счет

того, что нынешняя публика

реагирует на аудиовидеопродукцию,

а не на печатное слово.

Но причина того, почему власти

стремятся лицензировать публичный

видеопоказ, заключается не совсем в

том, что видео — это средство

давления (в данном случае — на

посетителей выставки), причем

нередко давления агрессивного.

Более значимым является то, что

видео — это инструмент искажения

реальности и, зачастую, с

корыстными целями. Насчет

искажения реальности — это не

критика, а научная истина, открытая

еще французским математиком и

физиком Анри Пуанкаре в годы, когда

зарождался кинематограф:

Третье измерение мы обнаруживаем с

помощью аккомодации и

конвергенции. Восприятие третьего

измерения сводится к ощущению

усилия, которое мы испытываем при

аккомодации каждого глаза, и

ощущению усилия, которое возникает

в обоих глазах, когда они

настраиваются на нужный угол

сходимости — то есть, при их

конвергенции. Оба эти ощущения

мускульные, они совершенно не

похожи на зрительные ощущения,

которые позволяют нам воспринимать

первое и второе измерения.

Другими словами, когда мы видим на

экране плоскую картину, улавливаем

на ней движения и игру красок — всё

это лишь зрительные ощущения.

Трёхмерная же панорама требует от

наших глаз включить мускульный

аппарат аккомодации и

конвергенции, и, ощущая его работу,

мы ассоциируем увиденное с

реальной жизнью. Именно поэтому

двухмерное изображение на плоском

экране допускает всё то, что

невозможно в реальной жизни —

радикальной формой чего являются т.

н. «линейные иллюзии» (рис. 1). Для

выставочной деятельности это, в

принципе, благо, поскольку

позволяет найти яркий образ или

нестандартный ход для иллюстрации

оригинального научного,

технического или

производственного решения. Но

всякий ли экспонент, получив в руки

такое сильное идеологическое

оружие, каким является

видеопроектор, работающий в

насыщенном людьми пространстве,

ограничится решением чисто

технологических задач, а не

предпримет какие-то спекуляции? То,

что изображено на рис. 1 — это

принцип подтасовки, характерный

для большинства всех современных

телевизионных и

кинематографических сюжетов. Не

случайно В. И. Ленин, который первым

из государственных деятелей понял

значение плоского экрана для

укрепления власти, подверг критике

философию Анри Пуанкаре в своей

работе «Материализм и

эмпириокритицизм».

Рис. 1

Идеи В. И. Ленина сегодня взяты на

вооружение многими властными

элитами мира, поставившими под свой

контроль такие рычаги власти, как

кинотелевизионные экраны и

средства связи. Ленинская мысль

читается в исполняемом группой

«Тату» видеоклипе «Простые

движения»: не надо много лет

учиться и тратить жизнь на

изобретение сложных телевизионных

технологий — достаточно просто

заполучить телебашню, взять с её

помощью власть, после чего остаётся

только вкушать нефтедоллары. Точно

так же некоторые наиболее

предприимчивые экспоненты сегодня,

пока нет артикулированных

ограничений на применение

видеопроекторов в выставочной

деятельности, демонстрируют порой

довольно психотропные сюжеты,

навязывающие людям такую

продукцию, от которой потом долго

возникают большие проблемы.

Аналогично, сегодня большая часть

электората удивляется: как их

угораздило так проголосовать? А как

не проголосуешь, если приказал

телевизор?

Президент Торгово-промышленной

палаты РФ, оказывающей огромное

влияние на выставочную

деятельность, Е. М. Примаков

понимает всё это, очевидно, лучше,

чем кто-либо другой, поскольку сам

был несколько лет назад в числе

пострадавших от ТВ-киллеров.

Действительно, многие предвыборные

ТВ-программы и рекламные ролики

были чистой уголовщиной и

преследовали одну цель: запугать

население методами

информационного террора. Но, с

другой стороны, с точки зрения

Уголовного Кодекса там сложно

что-либо инкриминировать,

поскольку формально всё это

называлось «художественный приём».

То есть, что позволено Юпитеру

(осветительному прибору,

символизирующему творческих

работников), то не позволено «быку»

(на которого УК прямо

распространяется). Но тогда тем

более: если через телевидение, где

действуют хоть какие-то

законодательные ограничения,

навязывают зрителям всё, что хотят,

то через работающий на выставочном

стенде видеопроектор, не

подпадающий ни под какие

ограничения (кроме общеюридических

— типа порнографии и т. п.) есть

возможность, сославшись на

«художественные приёмы», заставить

публику вообще потерять голову.

Тот факт, что на эксповидеоролики,

демонстрируемые на выставочных

стендах, не распространяются

многие ограничения лицензионного

эфирно-кабельного ТВ является, на

самом деле, стимулом для развития

выставочного видео. Многие

режиссёры (особенно, молодые) могут

согласиться практически бесплатно

поработать над эксповидеороликами,

чтобы потом предъявить эти работы в

качестве конкурсных или дипломных.

По части возможности реализации

самых сумасшедших творческих

замыслов выставочное видео сейчас

такая же благодатная среда, как и

возведение памятников, также мало

подвластное ограничениям, особенно

эстетическим.

Большинство возводимых сейчас

памятников — это, пожалуй,

единственный материализованный

пример того, что и трёхмерное

изображение способно исказить

реальную жизнь. Нет такого

ругательства и оскорбления,

которые не употреблялись в

отношении многих возводимых в

последние годы в Москве (за другие

города не скажем, но вряд ли там

лучше) памятников. Однако, парадокс

в том, что впоследствии подобные

уродцы становятся

достопримечательностями и

начинают привлекать толпы

туристов. Аналогично, может

случиться так, что самые

оригинальные эксповидеоролики

послужат предметом специальных

просмотров, собирая такую же

аудиторию, как в знаменитую «Ночь

пожирателей рекламы».

Сравнение эксповидеороликов с

лучшими образцами телевизионной

рекламы уместно по многим причинам.

Получить на выставке стенд, мимо

которого идёт непрерывный поток

платёжеспособных посетителей,

являющих собой целевую аудиторию —

это всё равно, что получить

рекламные щит или растяжку на

центральной улице города. Но это

сравнение применительно лишь в

случае, если на стенде работает

видеопроектор: тогда это всё равно,

что почти целую неделю выходить в

ТВ-эфир, либо стать хозяином

киновидеозала, осуществляя там

свой промоушн. Таким образом

экспонент компенсирует затраты на

видеопроектор — прежде всего, за

счет отказа от размещения рекламы в

СМИ, будучи на выставке сам себе

своего рода рекламоносителем

благодаря видеоизображению с

проектора. Проучаствовав с

видеопроектором в выставках 3–5 раз

в год, фирма получает эквивалент

проведению 3–5 рекламных кампаний в

СМИ. Во всяком случае, по нашим

наблюдениям, реклама фирм,

постоянно участвующих в выставках,

редко публикуется в СМИ — таким

фирмам это попросту становится не

нужно. Тем более, что многие

экспонаты уникальны и им требуется

специфическая аудитория.

Но даже в тех случаях, когда

экспонату требуется не

специфическая, а широкая аудитория,

всё равно эксповидеоролик зачастую

предпочтительнее эфирной

ТВ-рекламы. Например, продукты

питания. Вспоминается аналогия,

связанная с политической рекламой:

«Никогда лучше не смотреть, как

делаются политика и колбаса»

(особенно после того, как Доренко

объединил эти два понятия,

показывая с телеэкрана подробности

хирургической операции, сделанной

неугодному его боссам политику).

Аналогия продолжается в том, что,

поскольку телевизионные обещания

политиков расходятся, как правило,

с их делами, то у зрителя возникает

ощущение, что и рекламируемая по

телевизору колбаса, будучи

купленной в обычном магазине,

обязательно окажется сделанной из

останков. Другое дело —

выставочный стенд: там эту колбасу

посетителю дадут попробовать (а для

выставок всегда отбирается

продукция высших сортов). И при этом

покажут видеоролик, доказывающий,

что на данном пищевом предприятии в

колбасу (йогурт и т. п.) никогда не

попадут крысы и тараканы, а капусту

для салата не утрамбовывают в чанах

солдаты сапогами, сморкаясь (и не

только) туда при этом, как на

советских овощных базах. То есть,

надо показать чистые

производственные помещения,

ухоженных сотрудников, замкнутый,

вплоть до вакуума,

производственный цикл со

стерильным оборудованием, где фарш

и прочие ингредиенты находятся в

герметичной среде, недоступной

глазу видеокамеры, а следовательно,

глазам крыс и тараканов, размеры

которых в нашей стране уже достигли

международных стандартов.

В настоящее время в выставочной

прессе ведётся дискуссия о

необходимости законодательно

упорядочить права и обязанности

участников выставочной

деятельности. В принципе, и сейчас

правила для всех достаточно

одинаковы — другое дело, что

исключения из них разные. Степень

этих исключений определяется

степенью овладения

информационными технологиями, роль

которых в выставочной деятельности

уже велика и будет возрастать в

дальнейшем — о чем подробно

говорилось в публиковавшемся в

предыдущих AVR цикле

«Аудиовизуальные и информационные

технологии в выставочном бизнесе».

Выставочный комплекс начинает

становиться мощным информационным

центром, в котором стендовые

видеопроекторы играют роль

видеоинтерфейсов к человеческому

сознанию. Будучи информационным

центром, выставочный комплекс

начинает подчиняться действующему

в РФ своду законов,

регламентирующему информационную

деятельность и указывающему, в

числе прочего, какую информацию

выставочная фирма имеет право у

себя концентрировать, а какую —

нет. В таких условиях экспонент,

применяющий видеопроектор, будучи

свободным от многих ограничений

телеэфира или коммерческого

видеопоказа, всё равно находится в

зоне контроля созданного в

выставочном комплексе

информационного поля, что, в

определённом смысле, равносильно

действию лицензии.

Сейчас, когда счет упомянутых в

данном обзоре видеопроекторов идёт

уже на сотни, всё чаще возникает

вопрос: почему, если во главу угла

преподнесения выставочной

экспозиции ставится применение

проекторов со сменными картами

памяти (т. н. «презентация без

компьютера»), у нас не ведётся

соответствующий статистический

подсчет? Действительно, в

публикуемом «ТКТ» длинном перечне

видеопроекторов, применяемых на

выставочных стендах и

пресс-конференциях, сравнительно

часто встречаются модели, имеющие

функцию работы с карточкой памяти.

Однако, подсчитывать процентное

соотношение по этим моделям было бы

в сложившейся ситуации делом

бессмысленным и даже, в

определённой степени, обманом — по

той простой причине, что

практически ни разу нам не удалось

увидеть применение данной функции

на выставках и пресс-конференциях.

Причем в большинстве случаев

характер презентационного

материала допускал применение карт

памяти не очень большого объёма

(например, когда демонстрировались

слайды). Получается, что покупатель

такого проектора понёс ущерб,

заплатив за функцию, которой

реально не пользуется, а вынужден

задействовать адекватный внешний

источник сигнала. Несёт ущерб и

фирма-производитель

усовершенствованного проектора,

поскольку «нераскрученность»

полезной функции омертвляет

капитал, вложенный в её разработку.

Обе потерпевшие стороны — и

покупатель и производитель —

вправе винить в этой проигрышной

ситуации того, кто посредничает

между ними: продавца. Сейчас даже не

имеются в виду те горе-продавцы,

которые искренне не понимают, зачем

проектору работать с картами

памяти (такие продавцы сами по себе

имеют мало перспектив, торгуя

моделями, не имеющими этой функции

и потому ничего о ней не зная). Но

даже компании, продающие модели с

данной функцией, уделяют ей очень

мало внимания, ограничиваясь

скромным упоминанием в рекламном

буклете. Создаётся впечатление, что

и в момент продажи проектора его

работа с картой памяти не

проверяется и не демонстрируется

покупателю. Между тем, можно почти

стопроцентно утверждать, что если

покупателю проектора не только как

следует продемонстрируют работу с

картой памяти, но и научат

изготовлять для неё слайды (а в

идеале — видео) и импортировать их,

то покупатель будет стремиться

пользоваться этой функцией — чтобы

не таскать с собой ноутбук (или

другой аппарат) с риском его

лишиться. Отсюда уже

высказывавшийся ранее вывод:

будущее за теми компаниями, которые

не только торгуют

видеопроекторами, но и имеют в

своём составе

видео/мультимедиа-студию с

надлежащим составом специалистов.

Соответственно, неизбежным в

ближайшие годы является слияние

мелких «проекционных компаний» в

многофункциональные холдинги,

выполняющие законченный цикл работ

по презентации информационных

материалов — и свой вклад внесёт в

этот процесс индустрия флеш-памяти,

также становящейся

многофункциональным носителем

информации.

В апреле корпорация Intel провела

свой форум IDF в Токио. Выбор места

проведения форума был символичен:

на нём доминировала тематика

флеш-памяти — области, в которой

знамениты именно японские фирмы. Но

те достижения микроминиатюризации,

лидерство в которых принадлежит

Intel, окончательно убедили в том, что

у флеш-карт есть все шансы стать

универсальным сменным носителем

для всех видов аппаратуры:

видеопроекторов, компьютеров,

телевизоров и т. д.

Здесь надо всё-таки определиться с

тем, насколько универсальным может

быть носитель информации в той

части, которая касается понятия

«видео». Необходимо разграничивать

две категории: «видео» как зрелище

(это телевидение высокой четкости,

плёночный кинематограф и т. п.) и

«видео» как информация (это

мультимедийные компьютерные диски,

потоковое видео через Интернет и т.

п.). Граница между этими двумя

категориями проходит, условно

говоря, где-то на уровне качества

формата VHS. Вот для мобильных

устройств, к которым

разрабатывается флеш-память,

качество VHS — это предел мечтаний и

он теперь становится достижим

(соответственно, мобильным

устройствам не требуется качество

ТВЧ или киноплёнки, да оно и в

принципе нереально).

Видео того качества, которое, в

большинстве случаев, оптимально

для демонстрации на выставочных

стендах — это также примерно

уровень VHS и поэтому сменные карты

памяти к видеопроекторам в

перспективе смогут удовлетворять

решению большинства выставочных

задач. Правда, прогресс флеш-карт

сдерживается, как и ранее прогресс

DVD, чрезмерным разнобоем форматов,

но, возможно, упомянутый токийский

IDF и призван навести порядок в этой

области — убедительными методами,

как вообще действуют американцы,

наводя порядок там, где либо

анархия, либо диктатура.

По мнению экспертов, оптимально,

если на рынке останется не более

трёх форматов флеш-памяти —

примерно столько сегодня подходят

к порогу скорости считывания 20

МБайт/с. Что касается ёмкости, то

уровень формата DVD уже достигнут и

теперь разработчики стремятся к

уровню 1 ТБайт.

Будет ли в этой связи флеш-картами

потеснён формат DVD? Очевидно, этого

исключать нельзя. Формат DVD — вещь

вообще достаточно бестолковая. Для

электронного кинематографа он не

обеспечивает должного качества, а

для бытовых нужд диски слишком

дороги, да и качество, если говорить

о домашнем кинотеатре с хорошим

видеопроектором, по большому счету

не вполне устраивает. Кстати, и

писатели-фантасты, чьи

произведения очень помогают делать

прогнозы, предпочитали писать об

устройствах памяти «на кристалле»,

а не на «диске». Когда, после

стандартизации, стоимость

флеш-карт существенно снизится, а

стараниями Intel они станут совсем

миниатюрными, то в быту они получат

широчайшее применение, которое так

и не получили CD, не говоря уже о DVD.

Например, не слышно о том, что люди

подключали DVD-рекордер к

телевизору, чтобы записать с

ТВ-эфира полюбившийся музыкальный

видеоклип. А на флеш-карту

записывать будет очень удобно,

когда в телевизорах появятся

гнёзда, куда достаточно будет эту

карту вставить — так же легко, как

сегодня сменные карты вставляются

в видеопроектор (рис. 2). Возможно,

качество получившегося

изображения будет невысоким, но

вполне достаточным для

проигрывания на дисплее

портативного аудиовидеоплеера.

Рис. 2

Приведём пример из жизни. Во флеш-индустрии стало стратегическим направлением разрабатывать всё более вместительные карты памяти для мобильных телефонов, которые сейчас уже вовсю работают с видео и музыкой. И вот результат: в марте в Новом Орлеане состоялся фестиваль фильмов продолжительностью 1–5 мин, демонстрируемых по сотовым телефонам. Участие приняли около 100 роликов разных жанров: комедия, драма, музыкальные, учебные, производственные и т. д. Жюри учитывало как художественную ценность фильма, так и уровень задействования современных технологий. Это — к слову о возможности проведения фестиваля фильмов, демонстрируемых на выставках посредством видеопроекторов, о чем говорилось в предыдущем AVR.

| 247. Sanyo

PLC-XU33: стенд «МГТУ им. Н. Э.

Баумана» («ВТ XXI-2003, 21–25.04). 248. Sanyo PLC-XW20: стенд «ИннКо Опто» (– o –). 249. Epson EMP-735: стенд «Solid Work Russia» (– o –). 250. Sanyo PLC-XР41: стенд «1С» («Комтек-2003», 22–24.04). 251. Sony VPL-CS1: стенд «DKC» (– o –). 252. Premier PJ-X900: стенд «Premier» (– o –). 253. Enthronic E950M: стенд «Мир ПК» (– o –). 254. Enthronic E951Х: стенд «Avacom» (– o –). 255. Mitsubishi X500U: стенд «Институт новых технологий» (– o –). 256. Hitachi CP-X275: – o –(– o –). 257. Hitachi CP-X990: – o – (– o –). 258. Digital Projection Power GVX: – o – (– o –). 259. Sharp PG-M10X: стенд «Promethean» («Российский образовательный форум», 21–24.04). 260, 261. Sanyo PLC-SW15: стенды «Дидактика», «ФинПромМаркет»(– o –). 262. Toshiba TLP-X20: стенд «Росучприбор» (– o –). 263. Hitachi CP-S860: стенд «Волгоградский КПК» (– o –). 264, 265. Mitsubishi SL-1U: стенды «Волгоградский ГЭТК», «Колледжный комплекс» (– o –). 266. Plus U2-2000: стенд «Челябинский ЭК» (– o –). 267, 268. Sanyo PLC-XU32: стенды «МГПУ», «Гелиос» (– o –). 269. Toshiba TLP-260: стенд «Сельская школа» (– o –). 270–272. Sanyo PLC-XU30: стенды «Программа образования регионов России», «Тюменский ГКППТ», «Логос» (– o –). 273. ASK C2: стенд «Системы-Программы-Сервис» (– o –). 274. Sony VPL-CS4: стенд «Центр интенсивных технологий образования» (– o –). 275. Epson EMP-30: стенд «Ярославский СТ» (– o –). 276. Sony VPL-SX10: стенд «Ярославский «ЦТИСО» (– o –). 277. Hitachi CP-Х275: стенд «СОШИ №101» (– o –). 278. Mitsubishi ХL-1U: стенд «Apple» (– o –). 279. Hitachi CP-S225: стенд «Soft-Tronic» (– o –). 280. Hitachi CP-S840A: стенд «ТИСБИ» (-//-). 281. 3М МР7770: стенд «Центр наглядных средств обучения» (– o –). 282. Toshiba TLP-260: – o – (– o –). 283. Canon LV-S1: – o –(– o –). |

284.

Panasonic PT-AE100E: – o – (– o –). 285. Philips ProScreen 4650: стенд «Санкт-Петербургская МАДО» (– o –). 286. Plus U2-1130: стенд «Валанкон» («Телешоу- Весна», 23–25.04). 287. Sanyo PLC-XР45: зрительный зал (– o –, до 200 чел). 288. InFocus LP-810: стенд «CR» («Автоклассика и тюнинг», 24–27.04). 289. ViewSonic PJ 1050: стенд «Телеком» («Связь-Экспокомм 2003», 12–16.05). 290. Panasonic PT-L6600U: пресс-конференция Panasonic (– o –). 291. Mitsubishi LVP-XL30: стенд «Polymedia» (– o –). 292. Sony VPL-PX40: стенд «Форум Телеком» (– o –). 293. Compac MP-1600: стенд «ИРЭ-Полюс» (– o –). 294. NEC GT-1150: стенд «Iskrateling» (– o –). 295. Digital China: стенд «Tolihi» (– o –). 296. Plus U3-1080: стенд «Huber+Suhner» (– o –). 297. ASK A4: стенд «АДП Компьютерные системы» (– o –). 298. Toshiba TLP-560: стенд «DeLight 2000» (– o –). 299. Toshiba TDP-T1: стенд «Draka Telecom» (– o –). 300. Spark S2000+: стенд «Рускарт» (– o –). 301. Sanyo PLV-30: стенд «Гранит-радиотелефонные системы» (– o –). 302. Sharp XG-P10XE: пресс-конференция Cisco Systems (– o –, до 80 чел). 303, 304. Sharp XG-P20XE: конференц-залы (– o –, по 150 чел). 305. Hitachi CP-X270: стенд «Сontrolwave» (– o –). 306. Liesegang dv245: стенд «DeTeWe» (– o –). 307. Liesegang ddv 1111ultra: стенд «Смистар» (– o –). 308. Panasonic PT-L730NTE: стенд «Panasonic» (– o –). 309, 310. Plus U3-880: стенды «RussGPS», «Фонд «Телемедицина» (– o –). 311. Sanyo PLC-XF45: стенд «CTC Capital» (– o –). 312. Sanyo PLC-XP46: – o – (– o –). 313. Sony VPL-CS4: стенд «Tower» (– o –). 314. InFocus LP770: стенд «Турайя» (– o –). 315. ViewSonic PJ250: стенд «Атанор» (– o –). 316. Barco iQ G300: семинар Polymedia (– o –), до 100 чел). 317. Barco iQ R400: – o – (– o –). 318, 319. Canon LV-7325:стенды «Связьстрой-1», «ППФ ГОЗНАК»(– o –). |

(Продолжение следует)

Panasonic на

«Связь-Экспокомм 2003». На этой

выставке в «Экспоцентре» компания

«Панасоник» представила свою

стратегию на российском рынке,

смысл которой — переход к

комплексным решениям.

Видеотехнологии — составная часть

комплексных решений. Например, для

системы кинотеатров IMAX компанией

создана система широкополосной

связи, позволяющая зрителям,

находящимся в фойе, разглядывать на

плазменных панелях видеоклипы и

цифровые фотографии.

Panasonic на

«Связь-Экспокомм 2003». На этой

выставке в «Экспоцентре» компания

«Панасоник» представила свою

стратегию на российском рынке,

смысл которой — переход к

комплексным решениям.

Видеотехнологии — составная часть

комплексных решений. Например, для

системы кинотеатров IMAX компанией

создана система широкополосной

связи, позволяющая зрителям,

находящимся в фойе, разглядывать на

плазменных панелях видеоклипы и

цифровые фотографии.

В 2003 г. японский концерн Matsushita Electric

Industrial Co., Ltd, чья продукция известна

в мире под торговыми марками

Panasonic/Technics/National, отмечает своё

85-летие. В 2001–2002 финансовом году

оборот концерна составил 51,7 млрд.

долл.

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

«Высокие технологии XXI

века — ВТ XXI — 2003» в «Экспоцентре».

Это IV Международный форум и

выставка, организаторами которых

выступили Министерство

промышленности, науки и технологий

РФ, Правительство Москвы, Комитет

по реформированию оборонных

предприятий, расположенных в

Москве, Московская

торгово-промышленная палата,

Институт экономики и комплексных

проблем связи АО «ЭКОС», Российский

фонд развития высоких технологий и

фирма «Межвыставка» ЗАО

«Экспоцентр»; патронаж

осуществляла Торгово-промышленная

палата РФ.

Фирма «ИннКо Опто» представила

оборудование для высокоскоростной

съёмки и оперативного

компьютерного анализа параметров

движения объектов. В частности,

CMOS-видеокамеры MotionPro производства

фирмы Redlake сочетают в себе высокую

скорость (до 10000 кадр/с), высокое

разрешение (до 1280 і 1024 точек) с

возможностями, необходимыми для

анализа быстропротекающих

процессов. На рис. 1а и 1б

продемонстрированы возможности

видеозахвата и записи как

прогнозируемых, так и неожиданных

событий. Выполненная как

периферийное устройство

компьютерного видеозахвата,

система MotionPro состоит из

высокоскоростной камерной головки,

полноразмерной платы PCI с блоком

управления и памятью,

пользовательским интерфейсом и ПО.

Видеозахват может быть запущен с

помощью ПО или различных внешних

триггеров. Настройки камеры

позволяют использовать буферную

память видеокамеры как целиком, так

и в виде отдельных сегментов для

нескольких экспериментов. ПО для

анализа изображения позволяет

получить информацию о координатах

отслеживаемых объектов, о линейных

и угловых скоростях и ускорениях;

возможно автоматическое

отслеживание объектов в

последовательности кадров. ПО MotionPro

включает программу для расчета

типа необходимого объектива.

Возможны расчет глубины резкости

поля изображения, требуемого

увеличения и смаза изображения.

То есть, налицо практически готовая

студия для съёмки фильмов о

протекании многих технологических

процессов (причем посредством

сразу четырёх камер, управляемых

системой одновременно). Здесь же, на

стенде, видеокадры, подобные

изображенным на рис. 1а и 1б

демонстрировались с

видеопроектора (рис. 1в), и это

говорит в пользу необходимости

расширения применения

видеопроекторов на выставочных

стендах. Другое дело, что требуется

более подходящая конструкция

стендов (на эту тему см. «ТКТ» № 4 за

2003 г.), чтобы получать изображения

большего размера: в данном случае

использовался проектор Sanyo PLC-XW20,

обладающий световым потоком 1100 ANSI-lm

— очевидно, что для достижения

лучшего зрелищного эффекта яркость

проектора, равно как и размер

изображения, должны быть, как

минимум, вдвое больше.

а)  в)

в)

б)

Рис. 1

Еще один экспонент «ВТ XXI-2003», чья деятельность связана с возможностями представления современных технологий на выставках — студия компьютерной графики при ЦНИИ «Курс». За время своего существования с 1995 г. студией по заказу ГК «Росвооружение» и предприятий промышленности создан ряд рекламных фильмов, представляющих продукцию ВПК на российских и международных выставках. В ЦНИИ создан программный комплекс «Виртуальный город», предназначенный для презентации архитектурных проектов и позволяющий в реальном времени вносить в проект изменения. Кроме того, семейство систем отображения трёхмерной информации оптимально для представления новых технических средств вооружения, предназначенного для противоминных операций и противолодочной обороны в условиях изменяющейся подводной обстановки (рис. 2).

Рис. 2

Ранее мы говорили о

преимуществах применения

видеопроекторов перед плазменными

панелями или телевизорами на

выставках. Одно из таких

преимуществ — большой размер

экрана, позволяющий представить

необычные технологии. Пример такой

технологии, требующей для своей

презентации большого экрана —

панорамный аэрофотоаппарат А-84

производства ОАО «Красногорский

завод им. С. А. Зверева».

На рис. 3 показано, как эффектно

выглядел бы на большом экране

фильм, иллюстрирующий работу А-84.

Размер такого «аэрофильма»

составляет 480 (м) і 130 (мм). Размер

кадра — 118 і 748 мм. Линейное

разрешение на местности при высоте

съёмки Н = 10000 м в зоне 2Н — порядка 0,4

м, в зоне 6Н — порядка 0,8 м. Система

имеет механизм компенсации

движения изображения и

автоматическое регулирование

экспозиции.

Рис. 4

Компания

«Интеллектуальные системы

безопасности» решает задачу

объединения всей имеющейся техники

в единую схему, для чего

разработала

объектно-ориентированную

технологию информационной

интеграции, в основе которой лежит

принцип создания для каждой

единицы оборудования его

«информационного двойника» —

виртуального объекта, обладающего

основными информационными

свойствами своего физического

прототипа. Это позволило не только

организовать виртуальное

взаимодействие тысяч самых разных

компонентов систем безопасности,

находящихся на больших расстояниях

друг от друга, но и обеспечить

управление любым физическим

устройством, подключенным к

системе с любого рабочего места.

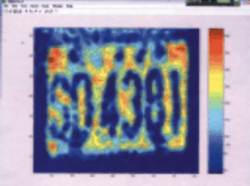

Одна из самых «рыночных»

технологий сегодня —

распознавание автомобильных

регистрационных знаков. То, как

решает эту задачу разработанная

компанией система, показано на рис.

4. Точная идентификация номерных

знаков движущихся автомобилей

включает этапы:

• исходное изображение приводится

к виду, не зависящему от таких

условий наблюдения, как степень

освещенности, неравномерное

распределение яркости от

источников света, расфокусировка,

зашумлённость, цветовая

неравномерность символов, наличие

рисунков и иной графики на подложке

номера;

• на полученном изображении

выделяются области,

предположительно содержащие номер,

в которых проводится более тонкий

анализ на основе формального

представления масштабных

характеристик номерного знака и

его выделение;

• приведение графического

изображения номера к стандартному

размеру, выделение символов и их

распознавание по ключевым

характеристикам, не зависимым от

масштаба используемого шрифта,

геометрических искажений оптики,

налипания грязи и разрывов;

• уточнение результатов

распознавания на основе информации

о типе номера и по результатам из

предыдущих кадров;

• итог работы получается в виде

строки с распознанным номером и

стоп-кадр с изображением

автомобиля, отправленным в базу

данных.

Одна из перспективных задач

робототехнических систем —

избавить человека от неприятных

видов работы: например, проведение

анализов мочи, фекалий, состояния

трупов и т. п. Фирма «МЕКОС» сделала

шаг в этом направлении, представив

семейство автоматических

микроскопов-анализаторов,

заменяющих глаза и руки

врача-лаборанта, выбирая маршрут

просмотра препарата (перемещение и

фокусировка автоматизированы) и

собирая выборки объектов заданных

типов. Среди выполняемых

микроскопами автоматизированных

операций — выделение объектов в

поле зрения, измерения, проведение

статистического анализа выборки

объектов (рис. 5).

Рис. 4 |

Рис. 5 |

«Цифровой дом» от Intel. Российская премьера процессоров Intel Pentium 4 с технологией Hyper-Threading, а также новых наборов микросхем Intel 875 и Intel 865 сопровождалась демонстрацией концепции использования ПК в составе «цифрового дома». Смысл концепции — заставить при помощи стандартного компьютера на базе процессора Intel и стандартной операционной системы включаться бытовые приборы. В данном случае бытовые приборы (кондиционер, светильник, миксер и т. п.) включались от голосовой команды на русском языке, дублируемой голосом компьютера (правда, с английским акцентом, поскольку для ОС Windows распознавание русского языка — пока дело будущего). Видеокамера слежения, заметив фигуру «постороннего», включала звукоимитатор собачьего лая.

Ведущий AVR А.П.Барсуков

Полный текст - в № 7 журнала "ТКТ" за 2003 год